- Aktuelle Themen

- Badezimmer

- Fenster

- Garage

- Heizung

- Kostenübersicht

- Küche

- SolaranlageTOP

- Terrassenüberdachung

- Treppenlift

- Wärmepumpe

- Übersicht Garage

- Kosten einer Garage

- Kosten einer Fertiggarage

- Kosten einer Betonfertiggarage

- Kosten eines Carports

- Förderungen für Garagen

- Duplex-Garagen und Modelle

- Garagenmodelle im Überblick

- Maße für die Garagen ermitteln

- Materialien für Garagen im Überblick

- Planung Garagenbau

- Was steht in der Garagenverordnung?

- Übersicht Solaranlage

- Kosten einer Solaranlage

- Kosten eines Solarmoduls

- Förderungen für Solaranlagen

- Aufbau und Montage einer Solaranlage

- Dachausrichtung für Solaranlagen

- Einspeisevergütung erklärt

- Gesetzliche Regelungen für Solaranlagen

- Hersteller von Solaranlagen

- Solarstrom speichern

- Wechselrichter - Funktion erklärt

- Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen

- Übersicht Terrassenüberdachung

- Kosten einer Terrassenüberdachung

- Baugenehmigung fürs Terrassendach

- Materialien für Terrassenüberdachungen

- Pergola oder Terrassenüberdachung?

- Terrassenüberdachungen aus Kunststoff

- Terrassenüberdachungen aus Glas

- Terrassenüberdachungen aus Doppelstegplatten

- Terrassenüberdachungen mit Lamellen

- Terrassenüberdachung über Eck

- Vergleich von Terrassenüberdachungen

- Übersicht Treppenlift

- Kosten eines Treppenlifts

- Förderungen für Treppenlifte

- Zuschüsse von der Krankenkasse für Treppenlifte

- Arten von Treppenliften

- Alternative: Treppenraupe

- Außenlift: Zugang zum Haus

- Elektrischer Treppensteiger

- Senkrechtlift für mehr Mobilität

- Montage von Treppenliften

- Mietshaus Treppenlift

- Treppenlift Anbieter

- Übersicht Wärmepumpe

- Kosten einer Wärmepumpe

- Förderung für Wärmepumpen

- Funktion einer Wärmepumpe

- Erdwärmepumpe Kosten, Nutzen und Funktion

- Lohnt sich eine Wärmepumpe?

- Luftwärmepumpe Kosten, Nutzen und Funktion

- Stromverbrauch einer Wärmepumpe

- Umrüsten von Ölheizung auf Wärmepumpe

- Umrüsten von Gasheizung auf Wärmepumpe

- Immobilienverkauf

- Immobilienpreise

- Makler

- Immobilienrente

- Aktuelle Lage am Immobilienmarkt

- Verkaufswert der Immobilie steigern

- Verkehrswert einer Immobilie berechnen

- Lohnt sich ein Immobilienverkauf 2024?

- Immobilienbewertung

- Immobiliengutachten - Das steht drin

- Kosten beim Immobilienverkauf

- Spekulationssteuer - Infos und Berechnung

- Unterschiede Marktpreis und Verkaufspreis

- 7 Fehler beim Immobilienverkauf

Erdwärmepumpe: Kosten, Nutzen und Funktion

Funktion der Erdwärmepumpe einfach erklärt

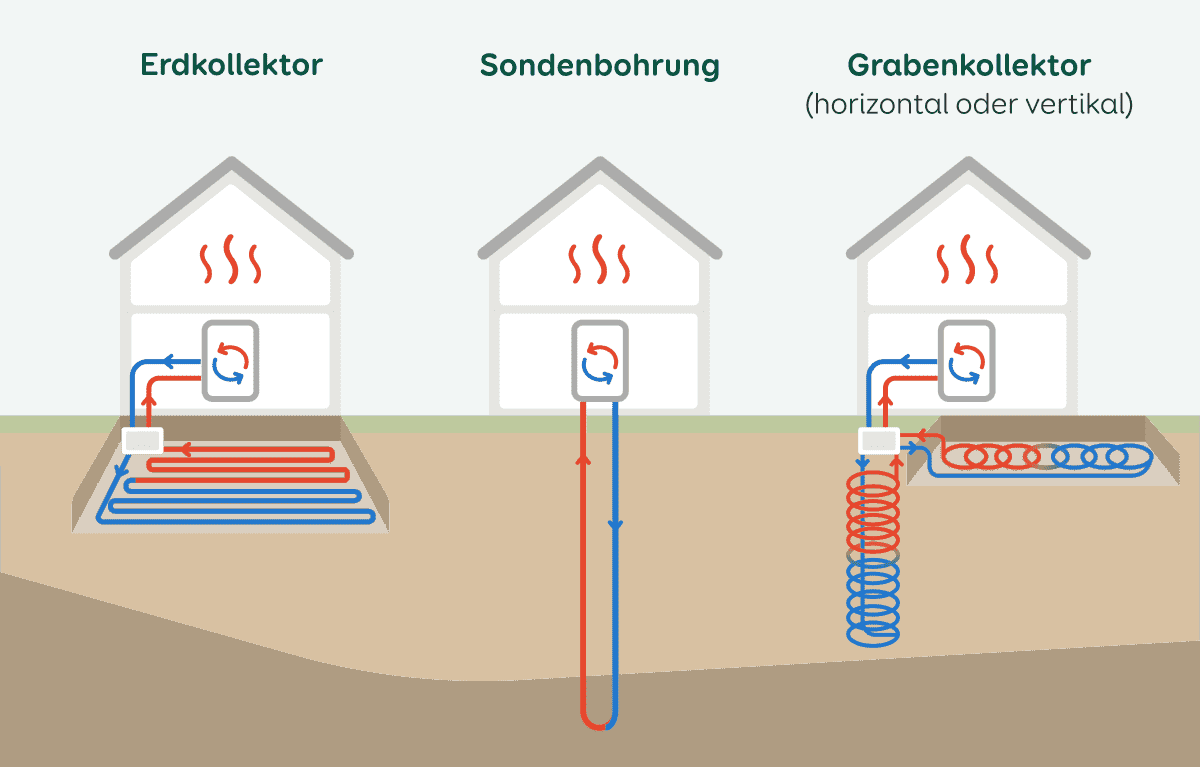

Die Erdwärmepumpe nutzt die im Boden gespeicherte Energie, um Wärme für das Heizen von Gebäuden zu gewinnen. Mithilfe eines Sole-Kreislaufs wird die Erdwärme über Rohrleitungen im Erdreich aufgenommen, die Temperatur in einem Kältemittel-Kreislauf erhöht und dann über das heimische Heizungssystem verteilt. Dazu braucht die Erdwärmepumpe nur wenig Strom als Antriebsenergie. Unterschieden werden drei Erschließungssysteme:

Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor

Erdwärmepumpe mit Sonde

Erdwärmepumpe mit Grabenkollektor

ARTIKEL: Mehr Details zur Funktion von Wärmepumpen

Drei verschiedene Erdwärmepumpen-Systeme

Sole ist ein Gemisch aus Wasser und einem Frostschutzmittel und dient der Erdwärmepumpe als Wärmeträger. Sie wird durch die Leitungen ins Erdinnere gepumpt, nimmt dort die Wärme auf und gibt sie, nachdem die Temperatur erhöht wurde, ans Heizwasser ab. Daher wird die Erdwärmepumpe auch Sole-Wasser-Wärmepumpe genannt.

Welche Arten der Erdwärmepumpe gibt es?

Es werden drei Arten der Erdwärmepumpe unterschieden – je nach der zugrundeliegenden Technologie, wie die Wärme aus dem Erdreich gewonnen wird.

Erdwärmepumpe mit Erdkollektor

Erdkollektoren werden in einer Tiefe von 0,8 bis 1,5 Metern im Abstand von 60 bis 80 Zentimetern, ähnlich wie eine Fußbodenheizung, schlangenförmig verlegt. Die Erdarbeiten sind nicht tief, benötigen aber eine große Fläche im Garten, die nicht bebaut werden darf. Als Faustformel gilt:

Die Kollektorfläche sollte etwa das 1,5- bis 2-Fache der zu beheizenden Fläche betragen.

Bei einem Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern würde also etwa eine 180 bis 240 Quadratmeter große Fläche für die Erdkollektoren benötigt werden.

Wichtig beim Erdkollektor-System:

Voraussetzung ist ein ausreichend großes Grundstück, das nicht weiter bebaut oder bepflanzt wird.

Die Wärmeenergie in dieser Erdtiefe stammt aus Sonneneinstrahlung, Niederschlägen und dem Erdinneren.

Trockene Böden speichern weniger Wärme, weswegen eine größere Fläche erforderlich sein kann.

Zu Wasserleitungen, Gebäuden und Bäumen müssen Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Gibt es viel Bepflanzung im Boden und ist kein Abstand möglich, müssen die Leitungen isoliert werden.

Erdwärmepumpe mit Sondenbohrung

Bei einer Erdwärmesonde werden die Leitungen etwa 70 bis 150 Meter tief vertikal in das Erdreich eingebracht. Dies ist zwar aufwendig, aber hocheffektiv. Schon ab 15 Metern Tiefe hat die Erde eine konstante Temperatur von um die 10 Grad. Je tiefer gebohrt wird, desto wärmer wird es. Die benötigte Tiefe hängt von der Heizlast des Hauses und der Bodenbeschaffenheit ab. Bei idealem Boden gilt:

Pro Meter wird eine Heizleistung von etwa 50 Watt erreicht.

Bei einem Einfamilienhaus mit einer Heizlast von 5.000 Watt wäre also eine Tiefenbohrung von 100 Metern erforderlich. Möglich wären auch zwei Erdsonden mit je 50 Metern Tiefe.

Wichtig bei Systemen mit Erdsonden:

Für die Bohrungen bis 100 Metern sind Genehmigungen des Bauamts und der Wasserbehörde erforderlich.

Eine Bohrung über 100 Meter Tiefe muss zusätzlich vom Bergbauamt genehmigt werden.

Tiefenbohrungen sind in Trinkwasserschutzgebieten und in Bergbaugebieten meist nicht erlaubt.

Zu Gebäuden muss ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden.

Erdwärmepumpe mit Grabenkollektor

Grabenkollektoren werden in ungefähr 1,50 Metern Tiefe verlegt und benötigen weniger Platz als Erdkollektoren, da die Leitungen in etwa zwei Meter breiten Gräben dicht umeinander geschlungen werden. Dieses System ist sehr flexibel und kann gerade, in U- oder L-Form verlegt werden. Als Faustformel für die Grabengröße gilt:

Für Grabenkollektoren sind etwa ein Drittel der zu beheizenden Fläche erforderlich.

Bei einem 120 Quadratmetern großen Einfamilienhaus wäre, je nach Wärmebedarf, eine Grabenfläche von etwa 40 Quadratmetern nötig.

Wichtig bei Grabenkollektoren:

In dieser Bodentiefe herrscht eine Temperatur zwischen 5 und 13 Grad Celsius.

Die Fläche des Grabens darf nicht überbaut oder versiegelt werden.

Zu Gebäuden und Abwasserleitungen müssen Mindestabstände von 1,5 Metern eingehalten werden.

Ist nicht genügend Platz vorhanden, ist auch ein vertikales Grabensystem bis etwa 10 Metern Tiefe möglich.

Es besteht eine Anzeigepflicht, Genehmigungen sind in manchen Fällen dagegen nicht erforderlich.

Was ist bei der Planung zu beachten?

Die sorgfältige Planung einer Erdwärmepumpe ist unerlässlich, um eine effiziente und kosteneffektive Nutzung des Heizsystems sicherzustellen. Dabei müssen Sie folgende Aspekte beachten:

Bodenbeschaffenheit: Lassen Sie die Wärmeleitfähigkeit des Grundstückbodens untersuchen, um sicherzustellen, dass es für eine effiziente Nutzung geeignet ist.

Genehmigung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob und wie tief eine Bohrung auf Ihrem Grundstück erlaubt ist.

Grundstücksfläche: Lassen Sie sich beraten, ob Ihr Grundstück groß genug für erforderliche Kollektoren oder der Aufstellung von Bohrgeräten ist.

Energiebedarf: Um die passende Leistung der Erdwärmepumpe zu ermitteln, sollten Sie die Heizlast Ihres Hauses berechnen lassen.

Wärmedämmung: Erdwärmepumpen laufen optimal in gut gedämmten Gebäuden. Planen Sie eventuell nötige Sanierungsmaßnahmen daher mit ein.

Heizkörper: Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen von maximal 55 Grad funktionieren, damit der Stromverbrauch nicht zu hoch wird.

Förderantrag: Stellen Sie den Antrag auf Fördermittel bevor Sie einen Fachbetrieb beauftragen, sonst wird der Antrag abgelehnt.

Lieferschwierigkeiten: Planen Sie lange Wartezeiten mit ein, da es durch die stark gestiegene Nachfrage zu Lieferengpässen kommen kann.

Vor- und Nachteile von Erdwärmepumpen

Sie gelten als umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen. Doch wie bei jeder Technologie gibt es auch bei Erdwärmepumpen Vor- und Nachteile.

Vorteile

Die Erdwärmepumpe ist besonders effizient. Sie hat eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von etwa 4. Das heißt, dass sie viermal mehr Wärme bereitstellen kann, als sie an Strom verbraucht. Dadurch verursacht sie geringe Betriebskosten. Erdwärme erzeugt zudem keine CO2- oder Feinstaub-Emissionen. Beim Einsatz von „grünem Strom“ ist die Anlage nahezu klimaneutral. Dabei ist sie robust und hat eine lange Lebensdauer.

Nachteile

Abschreckend können die hohen Anschaffungskosten und die aufwendige Installation wirken. Zum einen muss das Grundstück einen geeigneten Boden aufweisen, zum anderen muss es genug freie Fläche für die Kollektoren bzw. Platz für die Bohrungen geben. Darüber hinaus sollte das Gebäude im Idealfall gut gedämmt sein und über eine Flächenheizung oder Niedertemperatur-Heizkörper verfügen.

Erdwärmepumpe Vorteile | Erdwärmepumpe Nachteile |

|---|---|

hohe Energieeffizienz (JAZ etwa 4) umweltfreundlich (geringe CO2-Emissionen) geringer Stromverbrauch, ideal mit Photovoltaik günstige Heizkosten dank preiswerter Wärmepumpentarife eignet sich zum Heizen, Kühlen und Warmwasser attraktive Fördermöglichkeiten deutlich leiser als Luftwärmepumpe wartungsarm und langlebig (25 bis 30 Jahre) | Hohe Anfangsinvestition Abhängig von geologischen Bedingungen Hoher Aufwand zur Erschließung Platzbedarf im Garten Bohrgenehmigungen erforderlich gute Dämmung und niedrige Vorlauftemperaturen |

Einbau und Installation der Erdwärmepumpe

Die Erschließung der Erdwärmepumpe ist im Vergleich zur Luftwärmepumpe aufwendig und kostenintensiv. Dennoch sollten Sie hier nicht an der falschen Stelle sparen und die Erdarbeiten in Eigenregie oder von Hobbyhandwerker:innen durchführen lassen. Beim Einbau und der Installation sind mehrere Schritte nötig, die besonderes Fachwissen erfordern:

1. Standortanalyse

Bei Geothermie ist die Bodenbeschaffenheit entscheidend für die Effizienz. Die Fachfirma nimmt Bodenproben und berät Sie, welches System bei der vorhandenen Bodenqualität und Grundstücksgröße sinnvoll ist. Zudem werden Sicherheitsrisiken geprüft und Mindestabstände gemessen.

2. Passendes Modell und System wählen

Fachleute wählen genau das Erdwärmepumpen-System, das zu Ihrem Haus, Energiebedarf und Grundstück passt. Wird die Wärmepumpe zum Beispiel zu klein dimensioniert, reicht ihre Leistung im schlimmsten Fall nicht aus. In der Folge ist die Energieeffizienz ungenügend, während die Betriebskosten zu hoch sind.

3. Fachgerechter Einbau

Nicht nur die aufwendigen Erdarbeiten benötigen spezielles Fachwissen und Equipment, auch der Einbau ist komplex. Insbesondere die richtige Verbindung der Leitungen und die ordnungsgemäße Befüllung mit Sole und Kältemittelsind entscheidend für die optimale Funktion der Erdwärmepumpe.

4. Installation des Heizsystems

In älteren Häusern kann die Erdwärmepumpe mit einer bestehenden Öl-, Gas- oder Holzheizung kombiniert werden. Die Fachfirma stellt den Regler so ein, dass die Erdwärmepumpe nur bei zu großer Heizlast unterstützt wird. Zudem ist die Kombination Erdwärmepumpe und Photovoltaik optimal.

Je nach Heizungssystem kann es sinnvoll sein, einen Pufferspeicher einbauen zu lassen. Dieser kann die erzeugte Wärme über mehrere Tage warm halten. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie keine Flächenheizung haben, die ebenfalls Wärme speichert, oder die Erdwärmepumpe mit einer alten Öl- oder Gasheizung kombinieren.

ARTIKEL: Mit einem Pufferspeicher effizient heizen

Vermeiden Sie diese Fehler, indem Sie die richtige Fachfirma wählen:

Beauftragen Sie keine Fachfirma zur Installation, erhalten Sie auch keine Fördermittel.

Gewährleistungsansprüche und Garantieleistungen erlöschen beim Einbau in Eigenregie.

Die Durchführung der Erdarbeiten und Installation ist ohne Fachwissen fehleranfällig, zeit- und arbeitsintensiv.

Bei unsachgemäßer Installation kann es zu Funktionsstörungen oder Schäden der Anlage kommen.

Durch falsche Einschätzung der benötigten Heizleistung kann die Erdwärmepumpe ineffizient sein.

Erdwärmepumpe: Kosten und Förderungen

Je aufwendiger die Installation ist, desto höher sind in der Regel auch die Kosten. Erdwärmepumpen zahlen sich langfristig jedoch durch niedrigere Betriebskosten und Energieeinsparungen aus. Zusätzlich sind staatliche sowie regionale Fördermittel erhältlich, die die Kosten senken. Erdwärmepumpen erhalten einen zusätzlichen Förderbonus von 5 Prozent, weil sie besonders klimafreundlich sind.

Anschaffungskosten: ca. 12.000–15.000 Euro

Erschließungskosten Kollektoren: 3.000–5.000 Euro

Erschließungskosten Erdsonde: 3.500–13.000 Euro

Jährliche Betriebskosten: ca. 600–900 Euro

Jährliche Wartungskosten: ca. 150 Euro

Fachfirmen für Wärmepumpen finden

Planen Sie, eine Erdwärmepumpe einzubauen und suchen einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite? Wir helfen Ihnen, die passende Fachfirma zu finden. Füllen Sie einfach unseren kurzen Fragebogen aus und Sie erhalten Angebote aus Ihrer Region.

erfolgreich an Fachfirmen vermittelte Aufträge pro Jahr

Jahre Markterfahrung in verschiedensten Branchen

Produkte und Dienstleistungen rund ums Eigenheim

Heizen mit Geothermie ist eine nachhaltige, umweltschonende Heizlösung. Da Erdwärmepumpen die natürliche Wärme der Erde nutzen, werden keine fossilen Brennstoffe verbrannt und somit werden keine CO2-Emissionen freigesetzt. Da die Erdwärmepumpe nur eine geringe Menge an Strom als Antriebsenergie benötigt, verringert sich der Energieverbrauch beim Heizbetrieb um ein Vielfaches. Dies trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Generell lohnt sich eine Erdwärmepumpe besonders für langfristig denkende Eigenheimbesitzer:innen, die auf eine nachhaltige Heizlösung setzen möchten. Die Investition zahlt sich umso mehr aus, wenn Sie eine gut isolierte Immobilie haben und über die nötigen finanziellen Mittel für die Anfangsinvestition verfügen.

Nein, eine Erdwärmepumpe hat kein Außengerät. Die Anlage wird im Inneren des Hauses aufgebaut, zum Beispiel im Keller oder einem Hauswirtschaftsraum.

Der Stromverbrauch ist abhängig vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Jahresarbeitszahl (JAZ) der Erdwärmepumpe. Ein Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern und einer Erdwärmepumpe mit einer JAZ von 4 hat einen jährlichen Stromverbrauch zwischen etwa 450 Kilowattstunden (bei sehr guter Dämmung) und 6.000 Kilowattstunden (bei kaum vorhandener Dämmung).